汞,作為全球性環境污染物,其微量存在即可通過生物富集威脅生態安全與人類健康。

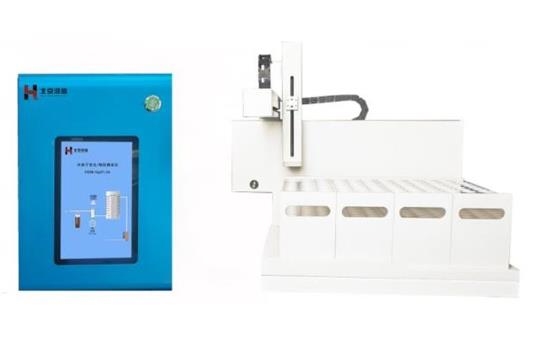

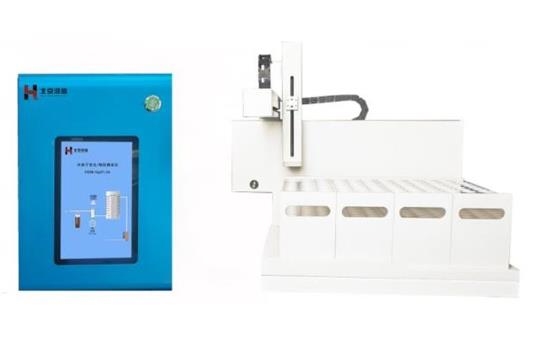

冷原子吸收測汞儀憑借高靈敏度(可達0.01 ng/L)和快速檢測優勢,成為環境監測、食品安全及工業過程控制領域的“捕汞利器”。然而,儀器性能的穩定性直接決定數據可靠性,一套科學嚴謹的檢定規程則是保障其“精準度”的核心密碼。

一、檢定前的“體檢清單”:環境與設備雙把關

檢定工作需在無強光直射、溫度穩定(15-30℃)、濕度低于70%的實驗室開展,以規避環境干擾。被檢儀器需提前預熱30分鐘,確保光路系統穩定;同時檢查氣密性——向汞蒸氣發生器通入載氣(如高純氮氣),若壓力表波動超過±0.5 kPa,則需排查漏氣點。此外,標準物質的選擇至關重要:需使用經國家認證的汞標準溶液(如1000 μg/mL),并現用現配以避免揮發損失。

二、核心參數“三重校準”:從線性到重復性的精密驗證

1.示值誤差校準:通過配置0.5 ng、5 ng、50 ng三個濃度梯度的汞標準氣體,對比儀器讀數與真實值的偏差。規程要求誤差不得超過±5%,否則需調整光電池增益或重新校準波長。

2.重復性測試:對同一濃度標準溶液連續測量7次,計算相對標準偏差(RSD)。若RSD>3%,表明儀器存在漂移,需排查光源老化或檢測池污染問題。

3.檢測限驗證:在空白溶液中連續測量11次,以3倍標準差計算最小檢測限。若結果高于儀器標稱值,需優化載氣流速或升級富集模塊。

三、檢定后的“健康檔案”:從記錄到溯源的全周期管理

所有檢定數據需實時錄入電子臺賬,包括環境參數、標準物質批號、校準曲線方程等。對不合格儀器,規程明確要求張貼“停用”標識,并在48小時內完成維修或送檢。更關鍵的是建立溯源體系——每臺儀器的檢定報告需關聯國家計量院的基準裝置,確保數據可追溯至國際單位制(SI)。

結語

冷原子吸收測汞儀的檢定規程,本質上是將“抽象精度”轉化為“可操作標準”的科學實踐。它不僅守護著環境監測的“最后一公里”數據質量,更推動著整個行業向規范化、標準化邁進。當每一臺儀器都擁有精準的“度量衡”,我們才能對汞污染說“不”時更有底氣。

更新時間:2025-07-29

更新時間:2025-07-29 點擊次數:15

點擊次數:15